Saat AI Mengetuk Pintu Dunia Fisik

Kita sedang menyaksikan sebuah fase osmosis yang ganjil antara silikon dan realitas. Selama bertahun-tahun, kecerdasan buatan (AI) terasa seperti entitas yang terperangkap di balik permukaan kaca ponsel kita—sebuah kotak obrolan yang pintar namun terisolasi. Namun hari ini, batas itu mulai luluh. AI tidak lagi sekadar “mengetuk pintu” dunia fisik; ia mulai masuk dan mengambil bentuk.

Transisi ini membawa kita ke sebuah persimpangan jalan yang provokatif. Di satu sisi, ada janji kemudahan melalui perangkat yang tidak lagi menuntut atensi visual kita secara penuh. Di sisi lain, kita mulai berbenturan dengan batasan realitas yang keras: biaya operasional yang membakar miliaran dolar, krisis energi yang memaksa raksasa teknologi melirik reaktor nuklir, hingga tantangan privasi yang semakin intim. Sebagai kritikus budaya, saya melihat ini bukan sekadar pembaruan perangkat lunak, melainkan pergeseran mendasar dalam cara kita bekerja, berkreasi, dan mendefinisikan kemanusiaan kita di tengah kelimpahan inteligensi.

1. Apple AI Pin: Upaya Menghapus Dominasi Smartphone

Setelah kegagalan spektakuler Humane AI Pin yang hanya terjual kurang dari 10.000 unit, Apple kini masuk ke arena perangkat wearable tanpa layar dengan pendekatan yang jauh lebih metodis. Berbentuk cakram aluminium dan kaca yang elegan—seperti AirTag yang sedikit lebih tebal—”AI Pin” dari Apple ini bukan sekadar aksesori, melainkan upaya mendobrak hegemoni layar.

Yang membuat Apple berbeda bukanlah sekadar desainnya, melainkan ekosistem perangkat keras yang sudah mereka bangun selama satu dekade. Berbeda dengan kompetitor yang kesulitan dengan latensi, Apple memanfaatkan chip U1 dan U2 (Ultra-Wideband) mereka untuk memberikan presisi lokasi dan konteks lingkungan yang tidak dimiliki pihak lain. Dengan dua kamera (standar dan wide-angle) serta sensor canggih, perangkat ini dirancang untuk menjadi alat context-aware yang bisa “melihat” dan mendeskripsikan adegan untuk aksesibilitas, atau memberikan instruksi perbaikan barang secara real-time.

“Visi Apple berpusat pada on-device intelligence yang memanfaatkan silikon kustom mereka. Dengan neural engine yang sangat efisien, perangkat ini mampu melakukan inferensi daya rendah langsung di perangkat, sementara tugas berat dialihkan melalui infrastruktur private cloud compute yang aman.”

Namun, tantangan budayanya tetap masif. Bagaimana masyarakat merespons kamera yang selalu “siaga” di pakaian kita? Apple harus memecahkan paradoks privasi ini di tengah kendala termal yang nyata—menjejalkan daya komputasi visual ke dalam bodi sekecil koin tanpa membuatnya terasa panas di dada pengguna adalah tantangan teknik yang brutal.

2. Krisis Kreativitas: AI Menghancurkan “Kelas Menengah” Ide

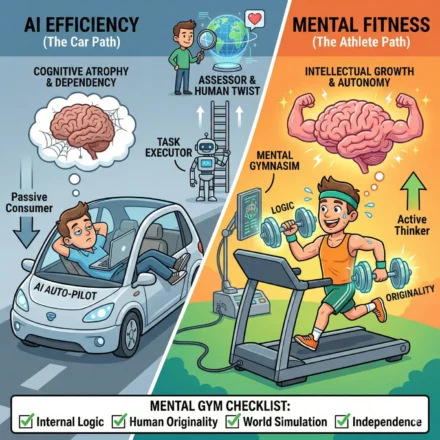

Ada sebuah kebenaran tidak nyaman yang muncul dari studi terbaru terhadap 100.000 manusia: AI kini telah melampaui kemampuan kreatif rata-rata manusia dalam tugas berpikir divergen. Kuncinya terletak pada kemampuan mesin dalam memperluas jarak semantik (semantic distance). Jika manusia cenderung berjalan di atas lintasan mental yang sudah akrab, AI mampu “melompat” antar konsep yang berjauhan secara makna tanpa terbebani bias emosional atau kebiasaan.

Namun, inilah kejutan besarnya: optimasi justru membunuh orisinalitas. Data menunjukkan bahwa model-model terbaru seringkali performanya lebih buruk dalam hal kreativitas dibandingkan pendahulunya. Mengapa? Karena upaya perusahaan untuk membuat AI lebih “aman,” “andal,” dan “murah” secara tidak langsung telah memeras keberanian model tersebut untuk bereksplorasi.

Meskipun AI mampu menyapu bersih kreativitas tingkat “rata-rata,” mereka tetap membentur plafon saat berhadapan dengan 10% manusia paling kreatif. Perbedaan fundamentalnya tetap terjaga:

- Dominasi AI: Volume ide masif, eksplorasi ruang linguistik yang tak terbatas, dan kecepatan tanpa henti.

- Keunggulan Manusia: Penilaian (judgment), emosi, maksud (intent), dan kemampuan untuk merasakan kapan sebuah kebaruan berubah menjadi sekadar kebisingan.

Kita sedang menuju era di mana “kreativitas menengah” menjadi komoditas murah. Tantangan bagi kita adalah tetap menjadi manusia yang memiliki “selera” (taste) di tengah badai output yang seragam.

3. Prism dan Masa Depan Sains: Rekan Lab Digital, Bukan Sekadar Chatbot

OpenAI baru saja memperkenalkan “Prism,” sebuah ruang kerja asli AI (AI-native workspace) yang dibangun di atas platform Cricset yang mereka akuisisi. Menggunakan model GPT 5.2, Prism dirancang untuk mengakhiri fragmentasi kerja para ilmuwan yang selama ini harus berpindah-pindah antara editor teks, LaTeX, dan manajer sitasi.

Ini adalah momen di mana AI berhenti menjadi sekadar asisten koding dan mulai menjadi rekan penemuan ilmiah yang fundamental. Prism mampu mengubah coretan persamaan di papan tulis menjadi kode LaTeX secara instan dan membantu membuktikan teori statistik yang kompleks.

Kita telah melihat bukti awalnya: AI mulai digunakan untuk memecahkan masalah matematika Erdos yang legendaris hingga menetapkan bukti baru untuk aksioma statistik. Tahun 2026 diprediksi akan menjadi “Tahun AI untuk Sains,” di mana kolaborasi manusia-mesin tidak lagi soal siapa yang menulis teks, tetapi siapa yang mampu merumuskan hipotesis yang lebih berani.

4. Paradoks Ekonomi: Antara Iklan dan Reaktor Nuklir

Di balik kilau kecanggihannya, industri AI sedang menghantam tembok realitas ekonomi yang keras. OpenAI, yang membakar miliaran dolar setiap tahun, akhirnya terpaksa memasukkan iklan ke dalam ChatGPT—sebuah keputusan yang mengubah hubungan kepercayaan antara asisten pribadi dan pengguna.

Untuk melawan inefisiensi biaya ini, Microsoft meluncurkan chip kustom Maya 200. Chip ini diklaim memberikan performa per dolar 30% lebih baik, bahkan disebut melampaui efisiensi Amazon Tranium dan Google Ironwood TPU dalam tugas-tugas inferensi tertentu.

Namun, pertarungan yang lebih besar terjadi di ranah fisik. AI bukan lagi sekadar revolusi perangkat lunak; ia telah menjadi industri berat. Kebutuhan listrik yang masif memaksa perusahaan seperti Amazon berinvestasi pada Small Modular Nuclear Reactors (SMRs). Kita sedang membangun perangkat lunak paling canggih dalam sejarah, namun kita dipaksa kembali ke energi nuklir hanya untuk menjaganya tetap menyala. Inilah paradoks fisik AI: kecerdasan digital yang terikat erat pada ketersediaan tanah, kabel listrik, dan izin lingkungan.

5. K2 Think: Bangkitnya Kedaulatan AI dari Timur Tengah

Di tengah perlombaan senjata antara AS dan China, Uni Emirat Arab muncul dengan K2 Think. Model ini menjadi anomali yang menyegarkan: ia menawarkan transparansi penuh di saat model-model Barat semakin tertutup.

K2 Think dibangun secara internal (top-to-bottom homemade) oleh MBZUI dan dilatih hanya dengan menggunakan kurang dari 2.000 chip Nvidia H200. Ini membuktikan bahwa efisiensi dan kecerdasan bisa dicapai tanpa harus membakar sumber daya tanpa batas. Di era di mana data dan algoritma menjadi rahasia negara, “AI Berdaulat” (Sovereign AI) yang transparan dari Timur Tengah ini menjadi komoditas kepercayaan yang sangat berharga bagi publik global.

Kesimpulan: Menjadi Manusia di Era Kelimpahan Intelijen

Hari ini, inteligensi telah menjadi komoditas yang murah dan melimpah. Namun, kelimpahan ini justru menciptakan kelangkaan baru: arah dan selera. Ketika mesin bisa memberikan sepuluh ribu solusi dalam sekejap, kemampuan manusia untuk memilih satu solusi yang paling bermakna secara budaya adalah keterampilan yang tak ternilai.

Kita harus berefleksi: “Ketika ide tak terbatas tersedia hanya dengan satu perintah, apakah kita masih memiliki ketajaman untuk memilih mana yang benar-benar berharga?”

Masa depan AI bukan lagi soal kecepatan, melainkan daya tahan (endurance). Ini adalah maraton integrasi antara teknologi dengan pasar tenaga kerja, jaringan energi, dan norma sosial. Menjadi kreatif di era ini bukan lagi tentang seberapa cepat kita bisa menghasilkan sesuatu, melainkan seberapa berani kita menetapkan standar dan makna pada apa yang kita ciptakan. Di dunia yang dipenuhi kebisingan algoritma, “rasa” manusia adalah satu-satunya kompas yang tersisa.

Leave a Comment